3月20日(祝水)に行われました昇級審査会の結果をお知らせします。

判定結果はこちら

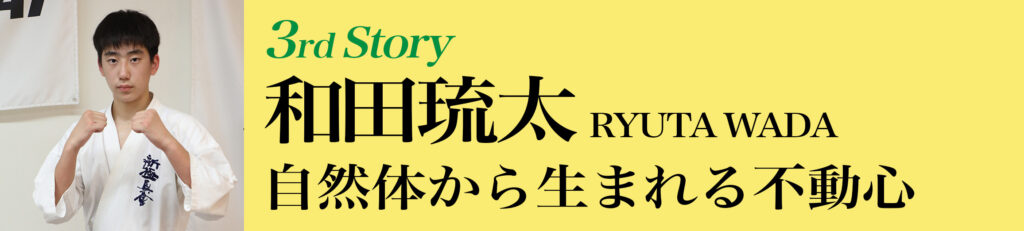

飄々と、淡々と。けれどもどこか楽しそうに自身の歩みを振り返る和田琉太のまわりには、ゆったりとした時間が流れているように感じられた。

『Story』の1回目、2回目に登場した村上四季や大沢彪は、タイプは違えど起伏に富んだ時期が少なからず存在した。ところが和田の場合、掘れども掘れどもそういった感情の浮き沈みが見えてこない。ふたりとは違い、空手をやめたいと思ったことは一度もないという。しかし、情熱的という雰囲気でもない。

小学1年生の2月、両親が提案した「空手か剣道か」の2択で空手を選択したところから、和田の空手人生はスタートした。父の健太郎さんはもともと、小学生~大学生時代に空手を習っており、父親の仕事の都合で中学、高校をニューヨークで過ごしていた時期に、現地で黒帯を取得している。

自宅近くにあった東京ベイ港支部へ体験に行き、そのまま入門することになった和田。「稽古の最後に小井(泰三)師範が『みんな、お父さんお母さんに感謝しているか。道着を洗ってもらえるのは当たり前だと思うな。ごはんをつくってもらえるのは当たり前だと思うな』とおっしゃっていて、空手のことだけじゃないんだ、ここにしようと主人と話しました」(母・郁子さん)。「礼儀だけではなく、小井師範は『かわいがられる人になれ』ともおっしゃっていまいました。子ども相手だから子ども向けの話をするのではなく、私たちもドキッとするようなお話をされていたのが印象に残っています」(父・健太郎さん)

入門から約8ヵ月後の『第2回東京中野道場交流試合』で試合デビューをはたし(一回戦敗退)、その後も初級の部に出場を続けるが、なかなか結果はついてこなかった。空手において、何でも器用にこなすタイプだった父とは対照的に、「ガンガン前に出て下がらないんですけど、スコンと上段の蹴りをもらって負けてしまうんです。小学4年生くらいでやっと強い下段蹴りが出せるようになったのですが、突きはまだまだでした」(健太郎さん)と語るほど、和田は不器用だった。「やりたければやればいいし、嫌になったらやめてもいいと言っていた」と空手を続けることは本人の自主性に任せていたが、和田は週3回、道場に通い続けた。

「空手がすごく楽しいわけではなかったですけど、道場に友だちもできていたので、稽古に出れば友だちにも会えるし、という感じでした。僕は不器用なので、家で父と技を練習したりするのは少し嫌だなと思うこともありましたけど、やめたいと思うほどではなかったです」

自主トレや実戦経験を積み重ねたこともあってか、初級の部で入賞を飾るなど少しずつ結果が出始めた和田。そして初の地方遠征となった小学4年生の長野県大会初級の部で、初優勝を飾った。この勝利は、「初めて優勝できてうれしかったので、長野県大会はとくによく覚えています」と語る和田本人だけではなく、「この日はたまたま私が仕事で行けなくて、ドキドキしながら妻に逐一LINEで連絡をもらっていました。優勝が決まった時は本当にうれしかったです」(健太郎さん)と、両親にとっても忘れられない出来事として刻まれている。

「大会でいい結果を残せば両親や師範、先生、道場の方々から褒めてもらえて、それがうれしかった」と徐々に大会で勝てるようになってきてから、さらに空手が楽しくなった。上級の部へ移行する頃になると、両親にもますます熱が入る。

「生活が全部、琉太の試合を中心に決まっていました。私たちはそこから休みを取るという感じで。地方に遠征する場合、宿はどうしよう? どこでごはん食べる? お城見に行こうか?みたいな会話が毎回あります」(健太郎さん)

和田が小学5年生の1年間で出場した大会の数は、じつに12。1ヵ月に1度のハイペースだ。健太郎さんは、和田がこれまで出場したすべての大会を表にしており、錬成大会は白、県大会は黄色、ブロック大会は青というように、きれいに色分けまでされている。日付、階級、結果はもとより、勝った相手や負けた相手まで記録されている本格的なものだ。

「大好きで大好きでしょうがなくて。琉太と同年代の選手は全員知っています」と笑う健太郎さん。熱狂的な「和田琉太ファン」の父は、息子の入門から約1年後に自身も東京ベイ港支部へ入門し、時に親子ダブルで試合に出場することもあるという。

小学5、6年生になると、上級の部で入賞を飾ることもめずらしくなくなってきたが、先の戦績表においてひときわ目立つオレンジ色の『カラテドリームフェスティバル』だけは、「一回戦負け」や「二回戦負け」という文字が並んでいる。「強い選手と当たって毎回負けてしまっているので、勝ちたいというのが一番です。ドリームの大きいトロフィーが欲しいなと思います」と、穏やかだった語り口が若干強くなる。

試合でどれだけ勝てなくても、小井師範は「このままがんばれば、琉太は必ず強くなる」と和田や健太郎さんに言い続けたという。「全然勝てていない時期にそう言っていただいたので、本当に励みになりました」と、がんばる原動力になった。

一方で、「(谷口)亜翠佳先生は琉太のことを甘やかさないです。試合で勝っても『すごいね』とは言わず、次に向けての課題を言っていただく感じです。褒めて伸ばす子もいると思うので、おそらく人によって変えていると思います」と健太郎さん。しかし、和田は「自分ではあまり厳しいと思っていないんですよね」と笑った。「技を教えていただいたり、試合の分析をしていただいたり。そういったことのおかげで勝てるようになったのかなと思います。小井師範と亜翠佳先生には、ここまで強くしていただいてありがとうございますと言いたいです」と、恩師への感謝を口にする。

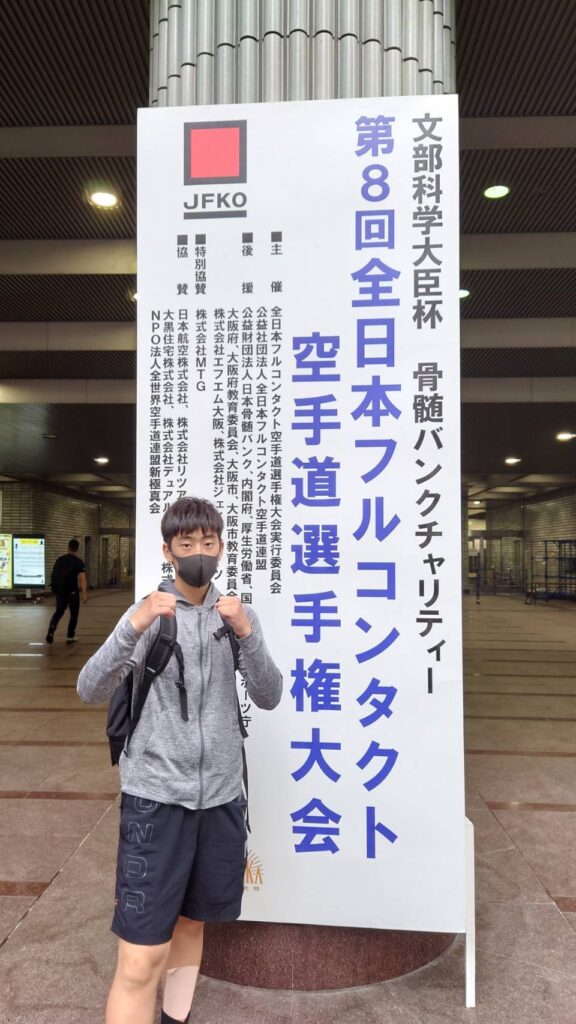

今春から高校生となった和田は、5月の『第8回JFKO全日本大会』男子軽中量級へ出場し、一般部デビューを飾った。「突きで効かされて動きが止まってしまった」と、一回戦で武奨館吉村道場の福井啓太選手に敗れたが、「一般部はジュニアと違って防具のある頭を蹴ったから技有りになるわけではなく、効かせないといけない。全然違う競技なんだなと思いました」と、貴重な経験を積んだ。「ボディを効かされていいところを出せずに終わったので、悔しそうでした。『腹筋をしないからだ』と私が話したら、そこからは一日300回くらい腹筋をやるようになりました」(健太郎さん)と、自主的に筋トレに励むようになったという。

先述した「このままがんばれば、琉太は必ず強くなる」という小井師範の言葉は、和田の闘い方が素手・素足の一般部に向いているという意味も含んでいる。健太郎さんも「テクニックはないんですが、相手が嫌になるくらいとことん前に出てプレッシャーをかけ続けるんです。下がらない勇気と体幹の強さ、そして気持ちで最後まで闘い抜くのが琉太のよさだと思います」とその可能性を信じている。

小井師範や健太郎さんの見立ては、早くも結果となって実証された。今年6月の『第1回東京都大会』の高校生部門で優勝を飾ると、9月に開催された『第9回全北陸大会』は一般軽量級の部に挑戦。一回戦を不戦勝で勝ち上がると、二回戦は古川龍聖選手に本戦勝利。宇佐美大鳳選手との準決勝は本戦0-5で敗れたが、見事に3位入賞を勝ち取った。

ドラマティックな飛躍はないのかもしれない。けれども和田は「継続は力なり」を地で行くように、一歩ずつ、着実に強くなってきた。中学や高校進学のタイミングで空手から離れてしまう仲間も見てきた中、和田が空手に打ち込み続けるモチベーションはどこにあるのだろうか。

「モチベーションというモチベーションはないんですよね。空手をやっているのが当たり前になりすぎて、原動力を必要としないというか……。時間がきたら、また普通に稽古に行こうかなって。学校でも空手でも嫌だなと思うことはありますけど、僕は一晩寝たら忘れてしまうんです(笑)」

和田の一番の強さは、この安定したメンタルにあるのかもしれない。大人でも感情の揺れをコントロールするのは難しいが、「動じないというか素直というか。空手も勉強も部活(ボクシング部)も遊びも全部がんばって、毎日楽しそうなのでうらやましい」と父も認める楽観的な性格だ。こうしておおらかに育ったのも「何事も後悔のないようにやってもらって、本人が幸せならそれでいいです」という両親や、小学1年生から通い続ける東京ベイ港支部のおかげだろう。不器用だからこそコツコツと。大器は、遅れてやってくるのかもしれない。

脱コロナに向かい、3年ぶりの支部パーティーを開催。

ドリームフェスティバルに出場したみなさんの打ち上げ、そして谷口亜翠佳選手の世界大会壮行会を!ゲストも多数お招きして大勢で盛り上がりました。

ゼネラルメンバーが発起人となりサプライズの出し物にも参加者は大興奮!亜翠佳先生の必勝祈願!!

今回プロカメラマンに入っていただき、写真を撮影いただきました。

■パーティーの写真はこちら

「継続は力なり」

カラテドリームフェスティバル2021中学3年生男子軽量級王者であり、今年5月の第7回JFKO全日本大会で一般部デビューをはたした大沢彪の足跡をたどっていくと、続けることの尊さや努力の大切さを強く実感することができる。

「いじめなどから自分の身を守れる強い人間になれるように」という両親の願いから、3歳だった2010年に自宅近くにオープンした品川小井道場(当時)の門を叩いた。「打たれるのは痛いし、小井先生にも叱られるし、何で行かなきゃいけないんだろうって。その頃は空手が好きじゃなかったです」と、嫌々ながら週3回の稽古に通う幼少期を送った。周囲の同年代と比較して体が小さかったこともあり、たびたび出場していた試合でも結果が出なかった。大沢が小学2年生のある日、父の豪さんが送り迎えのために道場に行くと、「想像以上に弱かった」息子の姿に驚いたという。

「彪に『空手好きなの?』と聞いたら『好きじゃないよ。やめたい』と。いずれやめる時がきてもいいとは思うんです。他にやりたいことがあるとか、前向きな気持ちでやめる分には。でも、空手が嫌いだからとか、どんどん強くなっていくまわりの子たちに勝てないからとか、後ろ向きな気持ちのままやめてしまったら、これから先、逃げ続ける人生になってしまうんじゃないかと思いました」

豪さんに空手の経験はなかったが、走ったり、縄跳びをしたりと、道場で見た稽古を参考に自主練をスタートさせた。ミットを購入して自宅で前蹴りの稽古を始めると、ある日道場で「彪、前蹴りいいね」と谷口亜翠佳師範代が褒めてくれた。うれしかった。稽古をすれば道場で褒めてもらえるんだ――。東京佐伯道場錬成大会の初級の部で初優勝できたことも成功体験となり、大沢の空手への向き合い方が少しずつ変化していった。

3年生になると毎月のように大会へ出場するようになり、地方にも遠征した。目標としていた日本一の舞台・カラテドリームカップ(現・カラテドリームフェスティバル)への出場も許されたが、結果は二回戦敗退。この敗北をきっかけにますます豪さんに火がつき、月、木、土は道場、火、水、金、日は自宅での自主練と、大沢は休みなく空手漬けの毎日を送った。「自分も身をもって体感しないとダメだ」と、息子のために自身も東京ベイ港支部へ入門した豪さん。稽古後に父子ふたり、道場下にあるファミリーレストランで食事をしながら空手談義をするのが楽しみだった。

「これだけ稽古をしていたらいつか必ず勝てるようになるし、一度勝てるようになったらどんどん勝てるようになるから、あきらめずにがんばりなさい」という小井泰三師範からのエールを励みに大会への出場を続けると、言葉の通り県大会やブロック大会などで結果が出るようになっていった。中学受験が控えていたため、当初は小学5年生夏のドリームフェスティバルを区切りと考えていたが、大会の2週間前にケガをして悔いが残る結果となったため、大沢本人の意志で小学6年生のドリーム2018まで続行することになった。

35名が参加した小学6年生男子軽量級のトーナメントで3連勝し、初入賞となるベスト8進出をはたした大沢。この階級を制したのは、幼少期から大沢と切磋琢磨し、友人でありライバルでもあった同じ東京ベイ港支部の野口颯太だった。

「野口君は小学校で空手を卒業してサッカーの道に行くことが決まっていたので、小6のドリームが最後の大会だったんです。一緒にがんばってきた仲間が引退試合で優勝した感動もありましたし、僕はベスト8で悔しい気持ちもあったので、受験が終わっても空手をがんばりたいなとその時に思いました」

受験期間のブランクは大きく、中学生になるとしばらく大会の入賞から遠ざかったが、2019年12月の第24回全関東大会中学1年生男子軽量級で復活の優勝をはたした。そしてコロナ禍を経て開催された2021年6月の第4回大分県大会中学2・3年男子上級の部で、当時中学3年生だった大沢は忘れられない経験をすることになる。159cm、47kgの大沢にとって、体格で勝る選手と連戦する無差別級のトーナメントはダメージが深く、何とか決勝まで駒を進めたものの、胸に強い痛みを覚えたため決勝戦は棄権を考えていた。小井師範にそのことを伝えると、「彪がそう思うならそれでいいけど」という言葉に続いて、こう諭されたという。

「棄権すれば優勝するチャンスはゼロになるけど、出ている以上可能性は何パーセントかある。そこにかけてみてもいいんじゃないか? 決勝戦を闘えるチャンスなんてそうそうないんだぞ。決勝戦を何度も闘って、闘い慣れた者だけが全国大会で優勝できるんだよ」

気持ちのこもった熱いメッセージに、大沢の返事は「押忍」しかなかった。決勝戦前の順番待ちで並んでいる大沢のもとへやってきた小井師範は、彼の耳元でささやいた。「出るからには勝て」。この言葉で火がついた大沢は、172cm、80kgの体格を誇る堀之内陽逞選手に気持ちで向かっていった。相手のパワーの前にしばらくは劣勢の場面が続いたが、一瞬の隙を見逃さなかった大沢が飛び後ろ廻し蹴りを顔面にヒットさせ、技有り――。相手だけではなく、自身の弱い心にも打ち勝った価値ある優勝だった。

「サイズの大きな相手に対して最後の最後に飛び後ろ廻し蹴りで技有りを取った場面を見ても、大沢君は繊細そうでじつは大胆不敵なんです。それに、優勝する経験ができたことはすごく大きいですよ。のちにドリームで初優勝できたのは、大分の経験が大きかったと思います。どんな大会でも『優勝する経験』は必要なんです」

小井師範がそう振り返った大分県大会後、9月の全北陸大会、11月の全九州大会への出場を経て、12月のカラテドリームフェスティバル2021を迎えた。コロナ禍のため第53回全日本大会と同時開催されたこの大会で、ついに10年以上の努力が結実する。中学3年生男子軽量級に出場した大沢は、決勝で広島支部の鈴木来飛選手と対峙した。本戦で勝負をかけるも引き分け。体力が尽きかけていた延長戦は劣勢となるが、後ろ蹴りで大逆転の技有りを奪い、悲願の初優勝をはたした。「ドリームの試合を控えた亜翠佳先生が通りかかって、『優勝しました』と報告したらすごく喜んでくれたんです。亜翠佳先生はドリームで何度も優勝しているんですけど、それでも試合前は不安があると話していました。その時に『彪が優勝したのを見てがんばらなきゃと思った』と言ってくれてうれしかったです」と大沢。結果的に、谷口師範代と揃ってドリームの頂点に立った。

試合後、配信を買ってスマートフォンの画面越しに闘いを見守っていた豪さんが、会場の出入口で拳を突き上げて息子を出迎えた。しかし、大沢の背後には決勝戦の相手である鈴木選手が歩いていた。そうとは知らぬ父を「やめて」と制し、決してその場では喜びを表わそうとしなかった。「小井先生からも、他の格闘技と違って空手は武道だから、試合に勝ってもガッツポーズをしないと教わっているので。喜ぶのはいいんですけど、あとでねって」。

「努力の人」と呼ばれる大沢を象徴するエピソードがある。「18時からの稽古で、単純に遅れてくる18時10分はダメなんです。ただ、塾やいろいろなことがある中で、10分遅れてでも稽古をしようという子の18時10分は、褒めたたえないといけないんです。大沢君の場合は最後の15分だけでも稽古に来るんですよ。できる限りのことをやる。与えられた時間を精一杯食い尽くす姿勢を持つ。それが、試合場に立った時に迷いがない精神状態につながるんです」と小井師範。谷口師範代は「彪は最短で終了時刻の5分前に来たこともありました。走ってきたから汗だくで。道場に駆け込んできて挨拶してバッグを置いて準備はものの数秒。上はTシャツのまますぐにサンドバッグに向かっていき全力で叩いて蹴って。超短時間なのにしっかり仕上げるんです」と、その姿勢に賛辞を贈った。

高校へ進学した大沢に、仲間とのしばしの別れが待っていた。去る7月2日にカナダへ留学した同い年の村上四季だ。「入門した頃、四季はひとつ上のクラスで稽古をしていましたし、『リーダー感』もあったので年上だと思っていたんです。だから、小学生の頃はそこまで交流はなかったです」と、大沢にとってつねに先を行く存在だった。

中学生になり、ひとり、またひとりと同年代が空手を離れる中、いつしか村上は誰よりも分かり合える同志となっていた。稽古でともに汗を流す機会が増えてからも「相手の呼吸の瞬間を逃がさず攻撃を仕掛けるセンスだったり、四季は天才だと思います」と、尊敬の念を抱いていた。現在は遠く離れたカナダで新生活を送る村上に対し、「10年以上一緒にがんばってきた仲間ですし、一緒に出稽古に行ったりJFKO全日本大会にも出たりしたので、正直寂しいです」と大沢。ただ、村上がいなくなったことによって、彼の心にある自覚が芽生えていた。

「四季はリーダーシップが強くてみんなを並ばせたりしてくれていたので、今までは正直、頼っていたというか、僕が引っ張らなくてもいいやという気持ちもありました。でも四季が留学すると聞いてから、小井先生や亜翠佳先生に言われていることもあって、だんだん自分が引っ張っていかなきゃいけないなという気持ちが出てきたと思います」

支部の生え抜きとしてユース・ジュニア年代の先頭を走る大沢は、村上とともに今年5月の第7回JFKO全日本大会軽量級でフルコンタクトルールに初挑戦した。年上の強豪がひしめく上、軽量級のリミットである60kg未満を大きく下回る体重54kgの大沢にとって壁は厚く、一回戦で誠真会館の青野涼選手に敗れたが、この試合を経験したことで多くの収穫があったという。

「始まる前までは素手・素足の恐怖心がありましたけど、闘っている時はアドレナリンが出ていたので痛みは感じませんでした。一般部はヘッドガードがないのでそう簡単に上段で技有りを取れないですし、試合時間が2分あると試合の組み立て方も違いました。相手の選手は同じ軽量級なんですけど回ったりせずに腰をしっかり落として突きを打って、僕の下段をもらってもあまり効いていないような感じがして。違う競技みたいでした。体重が増えるまでは高校生部門を中心に出て、徐々に一般部にも挑戦していきたいです。JFKOは2日目を間近で見て自分と同年代の選手も活躍していたので、僕も2日目に残ることを目標にがんばっていきたいです」

大沢と村上をJFKO全日本へ送り出した小井師範は「小さい頃から見ている子たちが、一般部という大海原に出て行きました。よくここまできたという思いと、出て終わりじゃない、ここからが勝負だぞという思いがあります」とさらなる期待を込めた。「あの子たちは本当の子どものような存在」と大沢と村上を温かい目で見守ってきた谷口師範代は「日本に残る彪はJFKOを経験した支部のリーダーという存在になったので、もっと上を目指そうと。もう私はガッツリの組手の相手はしてあげられない。でも彪の特性を活かした技や分析、指導はできる。そして空手に限らず悩んだ時は必ず導いてあげるからついてきなさい。これからも一緒にがんばろう」とエールを送った。

豪さんは「空手を始めてから彪は精神的に強くなりましたし、人に優しくて暴力を嫌うんです。そういう考えを持てたのは空手をやっているからだと思います。小井師範と亜翠佳先生には本当に感謝しています」と、父子二人三脚で歩みを進めた日々を浮かべ、目を細めた。結果が出ずに苦しんだ時期も、決してあきらめることなく困難に立ち向かってきた大沢は「空手をやっていることで自分の中に強みみたいなものができましたし、空手があったからこそ小井先生、亜翠佳先生、道場の仲間たちと出会うこともできました」と、空手や東京ベイ港支部への感謝の気持ちを語った。

「才能型」「天才型」。

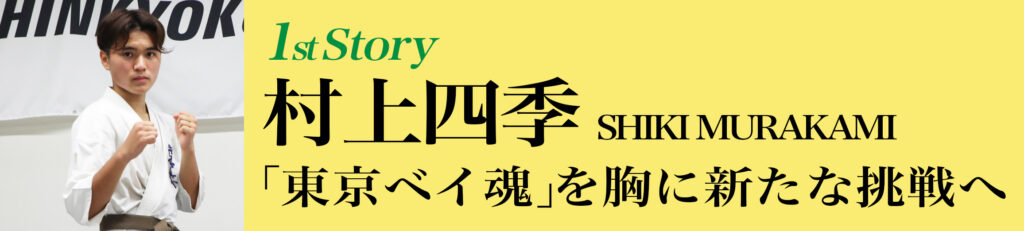

小井泰三師範や谷口亜翠佳師範代をはじめ、長年、彼を見てきた誰もがそう口にするように、村上四季には最初から天性の運動神経や空手センスが備わっていた。2010年、オープンしたての品川小井道場(当時)に4歳で入門すると、幼年ながら小学生のクラスに飛び級で参加。そして2年後の2012年7月、カラテドリームカップ(現・カラテドリームフェスティバル)国際大会幼年男女で優勝を飾り、競技選手としてこれ以上ないスタートを切った。翌年のドリームでも3位入賞をはたし、他支部・道場でも名の知られる存在となっていく。道場には週に4日通っていたものの、村上本人の中に「がんばった」という実感はなかったという。

「努力という努力はしていなかったと思います。ミットや組手では抜くこともありましたし、家で自主トレをすることもほぼありませんでした。でも体を動かすのは好きだったので、体力が落ちることはなかったです。あまり自覚はないんですけど、『本番に強い』と言われていたことも結果が出せた理由だったのかもしれません」

決して歩みを止めたわけではなかったが、努力の成果が実を結び始めた周囲と反比例するように、小学2年生以降はドリームの表彰台から遠ざかり、その他の大会でも徐々に結果が出なくなっていく。それでも、当時の村上はその理由に気づくことができなかった。「いきなり勝てなくなったので、小4くらいからはもう大会に出るのも嫌だ、稽古に出るのも嫌だという感じでした。たぶん中学受験のストレスもあったと思うんですけど、空手があるたびに『行きたくない』と言って親とケンカをしていました」

トロフィーを持ち帰れない日々にもすっかり慣れ始めた頃、村上は強硬手段に出る。ある大会の会場で、小井師範に直談判したのだ。「空手をやめたいです」「そうか。わかった」――。

しかし村上の父・正さんは「小井師範と亜翠佳先生の側に置いておきたかった」と、決して空手をやめさせようとはしなかった。そして小井師範もその一件に触れることはなく、以降も変わらぬ愛情を持って村上に接し続けた。「彼には『結果が出ない時期もあるんだ』と話しました。とくに受験を控えた子どもたちは、そういう言葉を待っている部分もあると思うんです。ただ、『勝つための努力はしていけ』とも言いました」と、小井師範は当時を回想する。

受験を終えて私立の中学に進学した村上は、サッカー部に入部した。通学には片道1時間かかり、部活動を終えてクタクタの体を引きずりながらも、空手の稽古に参加した。村上の中には、小学生時代とは違う感情が芽生え始めていた。

「気づくのが遅かったんですけど、何となくわかってきたんです。幼い頃は才能だけで勝っていたんだな、自分も努力しなきゃダメだなって。負けたまま終わるのも嫌でしたし、勝てない時期も小井先生と亜翠佳先生がずっとアドバイスをくださったので、恩返ししないといけないなという気持ちもありました」

努力の大切さに気づいた背景には、誰よりも努力を重ねる同級生の存在も大きかったという。村上とは対照的に、入門からしばらく結果が出ない中でもコツコツと稽古を重ね、小学6年生のドリームフェスティバルで初のベスト8入賞をはたした同門の大沢彪だ。小学校の途中までは村上がひとつ上のクラスで稽古をしていたこともあり、深い間柄ではなかったものの、同じ中学受験を経験した者同士、そして徐々に道場内で同年代の人数が減っていく中、いつしか盟友と呼べる関係となっていった。

「これは僕だけじゃないと思いますけど、彪の影響は確実に受けています。彪は稽古ですごく追い込むんです。僕も全部が全部超えられるわけではないですけど、今日はミットで限界を超えてみようとか、筋トレで限界を超えてみようとか、毎回何かで限界を超えようと意識するようになりました」

空手が「やらされているもの」から「自ら取り組むもの」に変わると、向かい風はふたたび追い風へと変わった。翌2020年の2月、埼玉県大会の中学1年男子軽量級で数年ぶりに優勝を飾ったのだ。高らかに復活の狼煙を上げたこの優勝は村上本人だけではなく、「本当にうれしくて大泣きしました。センスで勝ったというよりは、努力でつかんだ優勝だったので」(正さん)、「ずっと苦しみ抜いて、自分の力でトンネルから抜け出した瞬間だった」(小井師範)と、周囲の中でも印象深い出来事として刻まれている。

新型コロナウイルスが瞬く間に全世界を襲い、しばらく空手の試合もなくなった最中、村上は3年間の高校留学を志すようになった。正さんは「お金もかかる話なので、何で行きたいのか、行った後にどうしたいのか考えをまとめさせました。行く理由がしっかりあって、自分で決めたことであれば、つらいことがあってもがんばれると思ったので。中学受験は第一志望の学校に落ちてしまったので、環境を変えたい、海外で自分を試してみたいということでした」と、息子の申し出を快諾した。

海外への留学は同時に、空手や東京ベイ港支部とのしばしの別れを意味する。留学へのカウントダウンが進む中、やり残したのは全国規模の大会でもう一度頂点に立つことだった。不運にも学校の行事で右足を骨折してしまったが、「彼はもともと蹴りが得意ですが、足をケガしたことによって突きを強化するしかありませんでした。しかし、結果的に突きを強化したことで体幹も強くなり、得意の蹴りがより活きたんです」(小井師範)と、逆境をもプラスに変えてみせた。

骨折から復帰後のドリームフェスティバル2021は中学3年生男子中量級の準決勝で敗退したが、まだ可能性は残されていた。さまざまな流派・団体からユース・ジュニア年代のトップ選手が集結する、新設された第1回JFKO青少年大会だ。「青少年大会までの2ヵ月半くらいは自宅でも今までにないくらい筋トレをやっていましたし、あの大会にかけていたんでしょうね」と、正さんは当時の様子を語る。「今までは勝とう勝とうとするあまり力んでしまっていた」と村上が語るメンタル面も「小井先生から『普段通りの力を出せば絶対に勝てる』と言われていたので、『これは稽古だ』と思うようにしたら今までにないくらいリラックスできたんです」と、8名がエントリーした中学3年生男子軽重量級の初戦、準決勝で勝利を収め、決勝へ進出。小学1年生のドリーム以来となる全国大会のトロフィーを確定させた。

迎えた決勝戦は桜塾の岡田凌平選手と対峙したが、「決勝までいけたことで満足してしまったのかもしれない」と村上が語るように、本戦0-5で敗北を喫しあと一歩で王座を逃がした。この試合を目の当たりにした谷口師範代は試合後、初めて村上を叱ったという。

「今までは勝っても負けても、その時できる全力で挑戦したことに対し褒めてきたんです。四季はとても賢いので大人びている印象がありますが、じつはとても繊細な面があるので、基本的にプラスのことをずっと会話してきました。でも、あの試合は初めて『なぜ最後まで集中してやりきらないの? 気持ちを切らさなければ結果が変わっていたかもしれないのに』と話しました。もちろん相手選手が強かったというのもあったと思いますが、四季の蹴りで相手に技有りが入ったかもしれないと本人の中で判断してしまって、リズムが崩れる瞬間を目の当たりにしてしまったので……」

それは、村上の真の実力を誰よりも知っているからこその叱責だった。スタンドから見守っていた正さんも「全国大会で入賞できたことはうれしかったですが、途中で心が折れてしまったことは悔しかったです。小井師範にとっても亜翠佳先生にとっても私にとっても、不完全燃焼だったと思います」と、複雑な表情を浮かべた。

村上本人としても、モヤモヤした気持ちを抱えたままカナダへ旅立つわけにはいかなかった。「小井先生と亜翠佳先生からも、出られるチャンスがあること自体すごいことだと勧めていただいたのもあって」と、悩んだ末に足に埋め込まれたボルトを抜く時期を先送りにし、盟友の大沢とともに今年5月の第7回JFKO全日本大会挑戦を決めた。

15歳にして素手・素足のフルコンタクトデビューとなったが、「もしケガをしてカナダ行きが遅れてしまったらどうしようという不安もありましたが、実際に闘ってみて僕は素手素足のほうが向いているのかなと感じました。突きもヒザもどちらかというと力で『ドスン』という感じではなく、『グサッ』と刺さるタイプなので」と、たしかな手ごたえをつかんだ。男子軽量級の一回戦では延長で石綿元選手に合わせ一本負けを喫したが、本戦は0-0と初挑戦の舞台で互角の攻防を展開した。

去る7月2日に機上の人となり、語学学校を経て9月からはいよいよ高校に入学して新生活を始めた村上。「選手としてはどうなるかわかりませんが、目標である黒帯を取るまでは空手を続けようと思っています」と、いつか来る昇段審査のために、カナダでも変わらずフィジカルを鍛え続けている。

「彼の人生において、空手をやってきてよかったと思えるようにがんばってほしいということと、今まで空手で磨いたものがあるので、たとえ言葉の壁や人種の壁があったとしても、負けるんじゃないぞと伝えたいです」と小井師範。谷口師範代は「少し冗談もありますけど、四季にはタイミングが合えばドリームも出られるよね? カナダで自主トレを続けなさい!と話しています(笑)。これから3年間カナダで学んで、それを戻って来た時に活かしてほしい。空手はずっと続けようね!」と、それぞれがエールを送った。

正さんは「楽しいことも、うれしいことも、悲しいことも、悔しいことも、全部東京ベイ港支部で経験させてもらいました。四季はこれから壁にぶつかることもたくさんあると思いますが、空手をやっていた12年間が必ず彼を救ってくれると思うので、そんなに心配はしていません。間違った方向には行かないと思いますし、そのベクトルは東京ベイ港支部がつくってくれたと思っています」と、道場への感謝を口にする。最後に、両親と人生の師に対し、村上は思いを語った。

「両親には、空手をやめさせないでくれてありがとうと言いたいです。あそこでやめていたら今はありません。小井先生と亜翠佳先生には、できれば空手の先生としてじゃなくてもいいので、ずっと隣にいてほしいです。12年も道場に通っていたので、いないというのは考えられないんですよね。すごく親身になっていただきましたし、期待してもらっているのがわかっていたので、僕はそれに応えたいという気持ちもモチベーションになっていました。今の僕の半分くらいは、あのおふたりから教わったことです。だから本当に感謝しています。これからもよろしくお願いします」

「東京東錬成、総本部錬成、愛知県、佐伯道場錬成、川崎錬成、長野県、ドリーム、全北陸、群馬県、関東錬成、埼玉県、全関東。ほぼ毎月ですね。1月だけじゃないですか、試合がないのは」

関東圏を中心とした新極真会の年間大会スケジュールを、早口言葉のようにスラスラと口にした村上正さん。どれも息子の四季君が数年来にわたって出場してきた大会だ。四季君のサポートに徹するため、正さん自身は一度も試合を行なったことはないが、親子揃って東京ベイ港支部で稽古に励み、大会がある週末には時に地方へも遠征する生活を送っている。

今や村上親子にとって欠かすことのできない存在となった空手だが、その出逢いは偶然だった。2010年6月、自宅マンションに品川小井道場(当時)オープンのチラシがポスティングされており、4歳だった四季君にスポーツを習わせたいと考えていた正さんは体験会に四季君を連れて行き、すぐに入門させることを決めた。

「小井師範は子どもたちを惹きつける雰囲気や話術を持っていらっしゃって、人の目を見て話すとか靴を揃えるとか、しつけの面も指導していただきました。この先生に子どもを預けたいと、私も妻も直感的に思ったんです」

天性の運動神経のよさを発揮し、幼年ながら小学生のクラスに飛び級で参加するなどメキメキと上達していった四季君は、入門から1年後の2011年に川崎錬成大会で試合デビューをはたすと、いきなり組手と型をダブル制覇。そして翌2012年7月にはカラテドリームカップ(現・カラテドリームフェスティバル)国際大会で優勝を飾り、同年代のトップランナーに躍り出た。

一方の正さんは、四季君から遅れること1年半後の2011年12月に入門。中学、高校時代に取り組んだ柔道では有段者だったため、競技が違うとはいえ最初はもう一度白帯から始めることに抵抗もあったと振り返るが、「同じようにきついことや痛いことを経験すれば、より子どもの気持ちに寄り添えるんじゃないか」と、41歳で新たな一歩を踏み出した。

外資系生命保険会社の営業マンとしての地位を確立し、「40歳を過ぎて、誰かに怒られることもそうそうなくなっていた」と語る正さんにとって、年下の先輩たちがいる空間は新鮮だった。家庭、職場とは違う第3のコミュニティは「自分を正してくれるものですね。疲れやストレスで間違った方向に行きそうな時でも、道場では全部忘れて稽古に集中できるので、曲がりそうになったベクトルを真っすぐ戻してくれるんです」と、無心で汗を流す喜びを感じている。

正さんには、空手においての絶対的な決めごとがふたつある。ひとつは、「小井師範と亜翠佳先生のことを全面的に信頼して、すべてお任せしているので」と、四季君に空手のダメ出しをしないこと。もうひとつは、つねに四季君よりも下の帯でいること。確かに現在、正さんは緑帯(3級)、四季君は茶帯(2級)だ。その理由を正さんは次のように語る。

「子どもからすると、父親って絶対的な存在じゃないですか。知識も体格も体力も敵わない。その中で、ひとつだけでも父親より上にいけるものをつくりたかったんです。空手に関しては四季のほうが先輩ですから。勝てるものが何もないと、たぶん逃げ場がなくなってしまうと思うんですよ」

優勝した翌年のドリームでは3位入賞をはたした四季君だったが、小学2年生以降は毎年、あと一歩のところで表彰台を逃していた。「だんだん結果が出なくなって、小学3、4年くらいの頃は『稽古をしても勝てないんじゃないか』『遊ぶ時間を削ってまで空手に行く意味はあるのだろうか』という思考になって、少し空手が嫌になったこともあった」と四季君は語るが、そんな時に小井師範からかけられた言葉が今も胸に残っている。

「『今、四季の花は閉じていてつぼみだけど、いつか絶対に開花するからこのまま続けていれば大丈夫』と言っていただきました。亜翠佳先生も試合後に慰めてくれたり、奮い立たせてくれたり、いろいろな声をかけていただいています。時には厳しい言葉もあるんですけど、全部僕のために言ってくれているのだと思っています」

四季君はこの春から中学生になった。通学に片道1時間かかり、勉強にサッカーの部活動にと慌ただしい毎日を過ごす中でも、精力的に道場へ通い、稽古に打ち込んでいる。四季君には、空手でどうしても叶えたい目標があるという。それは、「胴上げされたことくらいしか覚えていない」と、6歳で初優勝した時の記憶がほとんど残っていないドリームフェスティバルで、もう一度頂点に立つこと。しかし、そこに焦りはない。

「勝とう勝とうと思うと今度は勉強やサッカーが追いつかなくなると思うので、絶対に今年優勝しなければいけないとは思っていません。じっくりと、何年かかっても達成したいです。限られた時間の中で稽古をがんばって、そうしたらきっといつか結果はついてくると思うので。今はその時を待ちたいです」

中学1年生とは思えぬほど冷静に、俯瞰して自分自身を見つめる四季君。正さんは、四季君の心を動かした小井師範の“言葉力”のすごさを語る。

「小井師範はいつも子どもたちにメッセージを出すんです。たとえば、『あるものはある。ないものはない。ならばあるものに集中しよう』。『他人と同じことをやっていても強くなれない。バカになれ』とか。直接言われたわけではないんですけど、後ろで聞いていると自分に言われているような気がして、すごく響きます。そういった言葉の一つひとつをかみ締めて帰ることが多いですね。“小井語録”という本をつくれるなと思うくらい、すごくいいことをおっしゃるんですよ」

今後の空手の目標を「できる限り続けることです。今は週に1回稽古に行けるかどうかですけど、これからも細く長く続けていきたいですね」と正さん。「小井師範は私の中でずっと『メンター』です。目標であり、理想。それを支えているのが亜翠佳先生。すごくいいコンビですよね。おふたりと同じ空間にいられるのは、本当に幸せです。他の道場のことはわからないですけど、東京ベイ港支部は最高だと思います」。

支部発足時からの生え抜きとして将来を嘱望される四季君と、それを一歩後ろから温かく見守る正さん。時には笑顔も涙も共有し、理想的な親子関係を築くふたりの空手道は、最高の仲間たちに囲まれながらこれから先も続いていくことだろう。

【カラテトランスフォーマーPROFILEアーカイブは下記から】

「私は転勤族なんです。もう何回、引っ越しをしたのか分からないくらいです」

茶帯を締める村木丈夫(むらき・たけお)さんは、そう言って苦笑した。勤務先は、野村證券株式会社。長年に渡り一流企業の営業マンをしているため、転勤することが多いようだ。過去の転勤歴をたずねると、しばらく考え込むくらいに複雑だった。

一つひとつ丁寧に転勤先を説明してくれながら、「年表にしてお送りしますよ」と軽く冗談を言って笑う。後日、本当に年表を送ってきたのだから、その生真面目さに驚いた。

4番目の赴任地は、福岡県だった。この時に、長男・長女の4人家族の村木家が空手と遭遇する。2002年8月、現在22歳の長男・泰大(やすひろ)さんが、幼稚園年長の時(5歳)まで遡る。ママ友たちが子どもを連れて、『スポーツクラブ ルネサンス西新』で空手の体験入門をしたことがキッカケだった。

「ボク、空手をやってみたい」。母親に連れられて体験入門した泰大少年は、目を輝かせてそう叫んだ。この瞬間から、村木家の空手への道が開かれた。

ルネサンス西新は、新極真会の代表を務める緑健児師範が主宰する福岡支部の道場。長男が極真カラテを始めることを聞いた丈夫さんは、子どもの頃から抱いていた憧れが再燃する。青春時代に、極真カラテ創始者・大山倍達総裁を題材にしたマンガ『空手バカ一代』にはまり、空手への思いを募らせていた。しかし小学3年から大学生まで部活で柔道をやっていたため、いつかは空手をやってみたいという思いが頭の片隅にあった。

社会人になってから同僚に誘われてキックボクシングを習っていたが、目標を見つけることが難しく、やはり空手への思いは拭い切れなかった。だが極真カラテはケンカ空手のイメージがあったため、敷居は高かったようだ。そんな時に子どもが先に極真カラテを始め、稽古風景を見学に行くと、それまでの怖いイメージが一新されて誰でもできそうな印象をもつこととなる。同じ壮年部の道場生もいたため、2003年5月に父親も門を叩いた。

じつは丈夫さんが入門する少し前、今度は逆に泰大少年が空手に対して怖さをもつようになっていた。強い子と組手稽古をやる機会も増えていき、怖さと痛みでよく泣いていたのだ。もしかしたら父親がタイミング良く入門したのは、そうした息子の弱虫を克服してほしいという親心があったのかもしれない。

それでも空手をやめずに続けた泰大少年は、初めての昇級審査会に臨み、緑師範の前で全力を出し切ってオレンジ帯の昇級を決めた。当時の様子を本人がこう説明する。

「小さい頃だったので記憶はあまりないんですが、ルネサンスの道場生で昇級したのは僕が初めてだったようで、緑師範からお褒めの言葉をいただいたようです。転校の時、緑師範に最後の挨拶へ行くと『がんばって』と記念カードをもらいました。それは、今でも大切に持っています」

丈夫さんも昇級審査会に臨んだ際、緑師範から「お父さん、がんばって」と声を掛けてもらい、憧れの存在の前で昇級できたことに感動を覚えたそうだ。

2004年7月、愛知県豊橋市へ転勤。最初は父親が単身赴任の形をとっていたが、その翌年の8月、今度は家族が引っ越してきて豊橋での新生活が始まった。空手はもちろん継続し、親子で山本健策師範が主宰する愛知山本道場へ移籍することとなる。すでに福岡支部で鍛えられてきたふたりは、愛知山本道場で稽古に戸惑うことはなかった。

7歳から9歳まで愛知山本道場で稽古した泰大少年。「空手をスタートした福岡支部で基礎を教えていただき、愛知山本道場で組手テクニックを学ばせていただきました」と振り返る。愛知錬成大会の小学2年生の部では、優勝を経験した。

2006年12月には、鳥取県米子市へ転勤となる。家族も翌年4月に引っ越し。近くに新極真会の道場がなかったために、他流派の道場へ籍を置くこととなった。

そして2010年3月、父親を米子に残して家族が実家のある滋賀県に住居を移す。13歳の泰大君が新極真会に再入会すると、遠江大師範が主宰する滋賀中央支部に通うようになる。父親は兵庫県宝塚市→愛媛県宇和島市と転勤が続くが、2011年7月に息子が通う滋賀中央支部への入門を志願し、新極真会へ再入会をはたした。

だが泰大君は部活動で陸上部に所属し、400m走競技に打ち込んでいたこともあり、なかなか空手をやる時間が取れなくなっていた。それでも空手をやめなかったのは、「塚本徳臣師範が、第10回世界大会で優勝した時に『選手としては引退しますが、自分は死ぬまで現役です』とスピーチしたことを聞いて、自分の中で辞めるという選択肢はなくなりました」と継続した理由を説明する。もちろん父親が続けていたことも、大きかったのだろう。

「最初は空手をやって泣いていた息子ですが、一度も辞めると言ったことはありません」と父親は述懐する。これだけ転校を繰り返していれば、どこかで気持ちが切れそうなものだが、ふたりとも空手への情熱は変わらなかった。それは、緑師範にはじまり、山本師範、遠江師範と指導者に恵まれたことも背景にあるのだろう。

前振りが長くなったが、2015年4月に家族が東京へ移住。翌年8月に父親が上野支店へ転勤となり、ようやく現在の東京ベイ港支部へ移籍することとなった。

小井師範と谷口師範代の丁寧な指導法に触れたふたりは、「丁寧なご指導はもちろんですが、いつも情熱が伝わってくる稽古です」(丈夫さん)、「質が高く、少しの動作でもすごく考えることが多くなりました」(泰大さん)と語るように、さらに空手への情熱が増している。

目標は、親子揃っての黒帯取得だそうだが、「1級と初段の差は、想像以上に大きいです」とふたりとも黒帯の壁を感じ始めている。偉大な黒帯の先輩方を見て、「はたして自分もなれるのだろうか」「資格はあるのだろうか」と自問自答する日々が続いているのだろう。

仕事の合間を見て積極的に道場へ通う丈夫さんは、今後も転勤とにらめっこをしながらの稽古となるが、黒帯への挑戦を見据えてこれからも精進していく覚悟を決めている。

泰大さんは、今春から大学院生となり教員を目指している。教員になろうと思えたのは、空手との出会いが大きいと打ち明ける。後輩にアドバイスをするうちに、教えることの楽しさを学ぶことができたようだ。

最後に泰大さんに憧れの存在を訊くと、「師範の方々は当然ですが、あとは父です」と即答した。

「父は自分が知らない世の中の仕組みや知識をいつも教えてくれるので、今でも憧れの存在です」と断言する。空手を通じて父の背中を見て、一緒に走ってきた17年間。転勤や転校に直面しても、真っ向から受け止めて順応することができたのは、もしかしたら空手が生活の中心にあったからなのかもしれない。

【カラテトランスフォーマーPROFILEアーカイブは下記から】

「昨年、衆議院議員選挙へ出馬するため故郷の高知県へ戻ることになりまして、とても迷いました。高知県に移住することになれば東京ベイ港支部に通えなくなってきますので、はたして籍はどうしたものかと。そこで、かねてから懇意にさせていただいています新極真会高知支部の三好一男師範に相談したところ『今度の衆議院議員に当選して国政で活躍することになるんだから、籍はそのままの方がいいよ』とアドバイスをいただきました」

三好師範のその予言通り、広田一(ひろた・はじめ)議員は、2017年の第48回衆議院議員総選挙において高知2区から出馬し、見事に当選した。もちろん籍は、東京ベイ港支部のままだ。今は、月曜日から金曜日まで東京で衆議院議員としての務めをはたし、土・日は高知で過ごす日々を続けている。

もともと参議院議員だった広田議員は、徳島・高知の合区化反対の意思を軸に国政を変える意向が強くなり、衆議院議員に転身した。だが衆議院議員までの道のりは、決して順風満帆ではなく、まるで茨の道を突き進むようだったと振り返る。民進党を離党し、希望の党からの公認を辞退しての無所属での出馬は、大きな勝負と言えた。

「当時の国政は、離合集散を繰り返し、多くの議員が右往左往しているように見えました。でも、こういう時だからこそ自らの主張を曲げずに信念を貫くべきだと思いました。そのために無所属での出馬になりましたが、政党に属していないと政見放送に出られず、政党ポスターやハガキの制限など、ハンデだらけでした。ご承知のように仮に落選してから比例復活ということも無所属ではありませんので、退路を断って、やり抜く覚悟を決めました。これは、空手で、新極真会で学んだことでもあります」

政党に頼らない無所属での出馬は、自分の足で信頼を勝ち取らなければいけないため、靴を減らして汗を流した。「1票でも負けたら終わり」の覚悟を持ち、1年間で訪問した家や事務所の数は、約2万件にものぼった。有権者の意見を聞いて歩き、「誰よりも高知2区の実態を知ることができました」と泥や埃にまみれた。こうした真摯な姿が、有権者の心を掴んだのだろう。“この人ならば、何とかしてくれる”と広田議員にたくさんの票が集まった。

広田議員が空手と出会ったのは、14年前。高知県議会議員を務めていた関係で三好師範との縁ができ、全四国大会の大会副会長を任された(ちなみに大会会長は、中谷元議員が就任)。その時はまだ空手を始めてはいなかったが、中学生時代に剣道部で鍛えていたために武道への関心が高く、父親が大学生時代にレスリングのオリンピック候補にまで挙がる逸材だったこともあり、素地は十分にあった。

それから7年後、広田議員に大きな転機が訪れる。2011年3月11日、東日本大震災が発生し、当時防衛大臣政務官を務めていたことで対応に追われる日々が続いた。数日間で体重が10kg以上も減る激務により、みるみる痛々しい姿に変貌していった。全四国大会で広田議員の変わり果てた姿を見た東京ベイ港支部第1号会員の佐藤潤さんが、「ストレス発散と健康のためにも空手を始めた方がいいですよ」と心配して声をかけるほどだった。

ほどなくして広田議員は、入門を決意する。すでに息子が高知支部の三好師範の下で空手を習っていたものの、興味はあっても議員生活一期目でなかなか時間が割けなかった。だが議員活動のペースが掴めるようになると、都内であれば国会の合間に時間が割けるようになり、同じ四国出身で同年代、また三好師範門下でもあった小井師範の東京ベイ港支部の門を叩いた。空手を観戦していたこともあるのか不思議と怖さはなく、小井師範や谷口師範代の会員個々のレベルに合わせた指導法が水に合い、青帯を巻くまでに成長した。

「とてもいい雰囲気で、稽古をさせてもらっています。もっと稽古ができるようになれば、いつかは試合をしてみたいです」と広田議員。まさか顔に青タンをつくって国会に出るわけにはいかないのかもしれないが、武道の心得がある闘う議員は、国民にとって頼もしい存在であることは間違いない。

「とりあえず緑帯までいけば、自分の身を守ることができます。できれば、そこまでは辿り着きたいです。あとは全四国大会の中谷元会長をはじめ議員の関係者のみなさんとも協力して、フルコンタクト空手のオリンピック競技化を進めて行きたいですね」と力強く語る。

東京では東京ベイ港支部で、週末は高知支部の高知県庁空手クラブで汗を流し、日本人にとって大切なものを見極めている。今の日本に必要なのは、広田議員のような正義感を持った勇気のある熱血漢なのではないだろうか。

闘う議員は、日本人のための理想郷を目指してひたむきに走り続ける。

【カラテトランスフォーマーPROFILEアーカイブは下記から】